Il Covid e il periodo del lockdown ci sembrano, ormai, un lontanissimo ricordo ricoperto da una patina di stereotipi: ma cosa ci ha lasciato davvero l’esperienza della pandemia? Come ha cambiato le nostre vite?

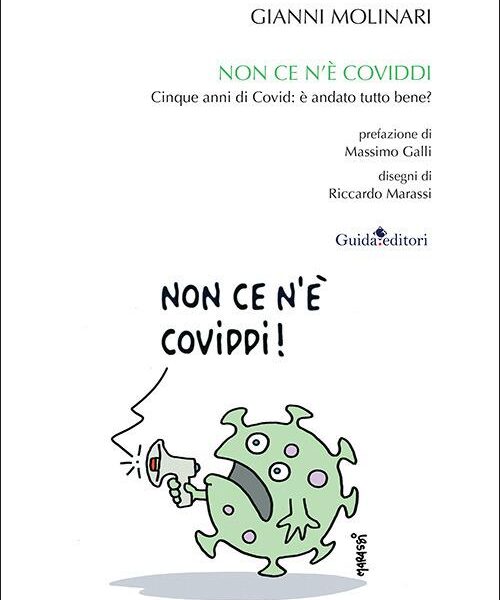

A cercare risposta a queste domande, 5 anni dopo la diffusione del virus, è stato Gianni Molinari, giornalista del Mattino e autore del libro Non ce n’è Coviddi, recentemente pubblicato da Guida Editori: un’analisi degli eventi che, libera dall’angoscia di quei giorni, acquisisce nuova lucidità, in una fusione di cronaca, riflessioni personali e un’appendice statistica.

Ne abbiamo parlato con l’autore, intervenuto per l’occasione ai microfoni di Run Radio.

Pandemie ed epidemie hanno ciclicamente colpito l’uomo, mutando puntualmente – forse più di ogni altro cataclisma – il corso della sua storia: è forse proprio in questa drasticità, nella presa di coscienza di un male superiore dinanzi al quale l’umanità riscopre la sua limitatezza che nasce l’esigenza di raccontare; è successo a partire della storiografia greca e latina, passando per Boccaccio con il Decameron e Manzoni con i Promessi sposi, per arrivare a autori contemporanei come Philip Roth con Nemesi.

I libri scelti per questa puntata – affiancati al volume di Molinari – raccontano a modo loro l’esperienza dell’epidemia, indagandone gli aspetti sociali più inquietanti: si tratta di La peste di Albert Camus e Cecità di José Saramago.

La peste di Camus, letta dopo il 2020, assume quasi le sembianze di una profezia. Pubblicata nel 1947, l’opera racconta di una città dell’Algeria francese – di cui era originario l’autore – colpita da un’epidemia di peste che, per quanto arginata, costringe la popolazione ad un isolamento forzato; unico sollievo a questa condizione è l’azione, prodigarsi per contribuire alla risoluzione. La scomparsa della peste nel giro di un anno scatena gradualmente l’euforia generale, ma Camus mette in guardia il lettore attraverso le parole del protagonista: “Le nostre vittorie, ecco, saranno sempre provvisorie”.

José Saramago descrive, invece, un’epidemia atipica e disturbante: individuo dopo individuo, la popolazione viene avvolta da un bianco abbagliante che la rende cieca.

Tra saggio e romanzo, Cecità (1995) si propone come un’indagine sulla condizione umana, per esplorare i meccanismi sociali e psicologici la governano: la spirale di violenza e sopraffazione scatenata dalla cecità, per Saramago, trova risoluzione nell’amore disinteressato di una donna che, pur non essendo infetta, segue il marito nella quarantena.

Per l’autore l’accecamento non è assenza, bensì sazietà dei sensi di coloro che hanno visto troppo: ne risulta un’opera complessa e inquietante che, attraverso una particolare sperimentazione linguistica data da una prosa essenziale, ripropone un realismo brutale che non smette mai di essere attuale.

Per non perdere il podcast con l’intervista a Gianni Molinari ascolta Run Radio!

Francesca Mainardi

male superiore’