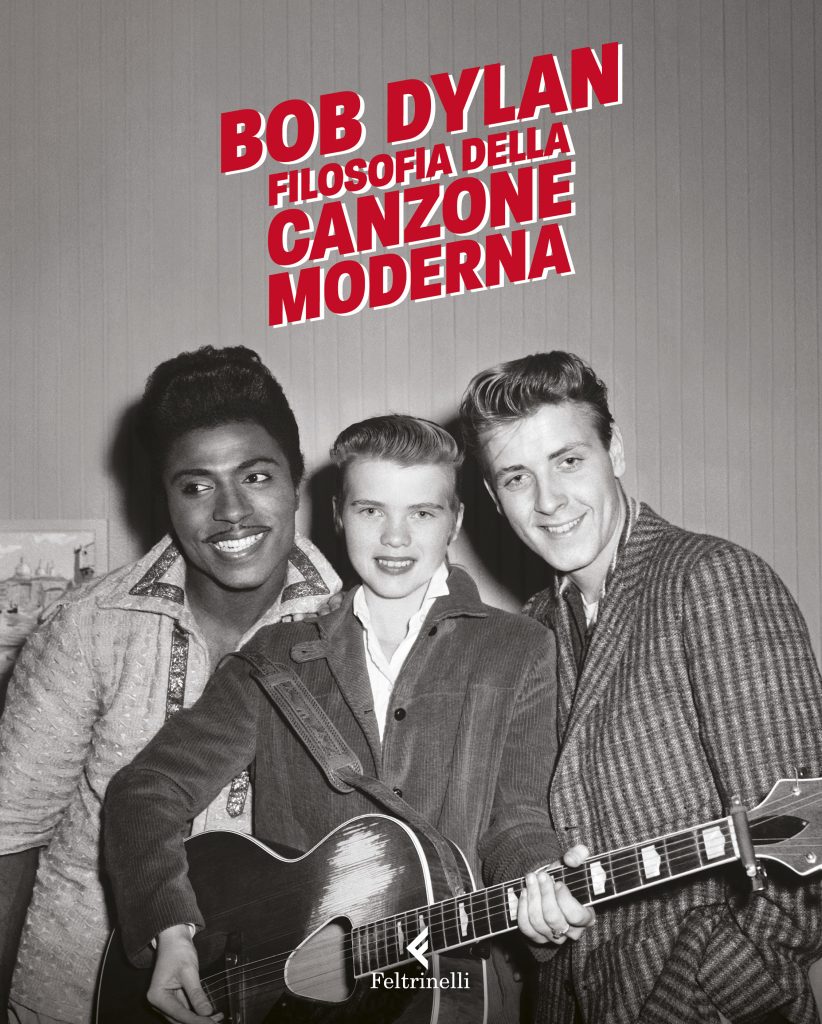

Per anni Bob Dylan è stato una sfinge, criptico e impenetrabile, sfuggente a ogni messa a fuoco, da parte di critica e appassionati. Poi nel nuovo Millennio, dopo aver attraversato mezzo secolo di storia, il cantautore (nella foto che pubblichiamo di William Claxton) ha deciso di aprire le finestre sul suo mondo. Prima l’uscita dell’autobiografia “Chronicles Vol. 1”, poi, oggi “Filosofia della canzone moderna”, un prontuario di ‘ricette’ dylaniane per avvicinarsi alla musica.

Sulla carta siamo di fronte a 66 recensioni di melodie, divise in altrettanti capitoli, ma Dylan offre al lettore molto di più di un’opinione qualificata. Attraverso la sua disamina appassionata, svela un universo fatto di cinema, di arte visiva, di aneddoti, di storia, politica e letteratura.

Dedicato al misconosciuto – per le nuove generazioni – cantante bianco di blues Doc Pomus, il saggio è una collezione di ricordi, di visioni sul mondo, di pareri personali che attraversa trasversalmente il Novecento e che ci parla della condizione umana. Amori, fallimenti, grandi imprese, antieroi, canzoni mainstream e contronarrazioni sono frullati e riproposti attraverso la sua lente d’ingrandimento.

C’è tanta, a tratti debordante, America e pochissima Europa: un po’ di Gran Bretagna, Francia, Italia (tra i brani recensiti c’è “Volare” di Domenico Modugno). C’è tanto passato e poco, pochissimo suono contemporaneo tra le pagine del volume: non vi troverete una sola canzone rap, niente elettronica o Edm, niente urban pop. Non siamo nel territorio degli Oasis o di Taylor Swift, di Kanye West o dei Radiohead. Per Dylan la canzone moderna ha una forte analogia con l’arte (moderna), il presente o il passato prossimo sono lasciati fuori dalla porta, citati magari, ma gentilmente tenuti lontani dal racconto.

La narrazione dell’autore è affascinante. Quasi ogni brano è prima raccontato come fosse un racconto o una favola; segue poi una scheda che fonde critica, aneddoti ed è collegata al testo precedente, in qualche caso motivando la scelta personale. Capitolo dopo capitolo si viene trascinati in un mondo nato all’alba del secolo breve sulle ceneri dell’Ottocento, impastando blues, jazz, hillbilly e tanta tradizione.

Bob Dylan ha un atteggiamento confidenziale con i grandi del passato e con i suoi contemporanei: qui Sinatra diventa Frank, i Beatles sono Paul e John, Presley è Elvis. Punto. “Filosofia della canzone moderna” finisce con l’avere diversi piani di lettura e spinge non solo a una rilettura attenta, a caccia di storie e di sensazioni; nell’epoca di YouTube è una tentazione irresistibile quella di provare ad ascoltare e o a riscoprire queste canzoni.

Dylan non si fa solo critico, ma anche testimone, filosofo. Ci parla dei nostri giorni in cui “tutto è così saturo, tutto ci viene imboccato”, di canzoni in cui “non ci sono chiaroscuri, né sfumature”, ma anche di una “musica senza tempo, una cosa con cui creare memorie, ma anche la memoria stessa”. Le sue pagine puntano il dito contro la nuova società di massa, Il suo j’accuse tocca i film, gli spettacoli televisivi, anche i vestiti e il cibo. Non è la nostalgia di un uomo alla fine del suo tragitto (Dylan ha compiuto 81 primavere), quanto una feroce disamina del mondo industriale in cui siamo immersi. Al testo non mancano autoironia e qualche frecciatina a chi mezzo secolo fa lo dette per ‘venduto al sistema’, spacciato, finito, superato dagli eventi.

Dylan è rimasto se stesso, non ha mai smesso il suo percorso e oggi che è un ‘grande vecchio’, uno dei pochi punti di riferimento rimasti, ci offre il suo punto di vista su quello che è stato e che vichianamente, di tanto in tanto, ci torna in mente e riaffiora a galla. Scrisse quasi profeticamente Fernanda Pivano: “Bob Dylan non fu soltanto un cantante e un chitarrista, ma fu soprattutto un poeta e un profeta”. Nel 1972 sembrava un epitaffio che Dylan ha allontanato da sé con forza e che questo libro rimuove ancora una volta. Ancora ‘forever young’.

Alfredo d’Agnese